さやかちゃんかわいい。

さやかちゃん……じゃなかった、さやわか*1さんの新著、『一〇年代文化論』を読みました。既刊としては、『AKB商法とは何だったのか』や、雑誌・同人誌への寄稿などがありますが、氏の著作を読んだのは初めて。

キーワードは「残念」。近年、人気のサブカルチャー作品を取り上げ、それらのなかで見られる「残念」な要素を見出し、若者文化や社会問題との関係性について論じた内容となっています。

本文では、インターネット、ボーカロイド、ライトノベル、アイドルなどの話題が登場。ただし、メイントピックである「残念」の部分に焦点が当てられているため、それぞれのカルチャーに関する言及は広く浅く、といったところです。

「そんな視点もあるのか!」と気付きのある点が多く、200ページというちょうどいいボリューム感もあって、さくっとおもしろく読むことができました。

「残念」の意味が変わっている

まず第1章では、「残念」という言葉の意味が、ここ10年ほどで明らかに変容してきている点について指摘。具体的には、ニコニコ大百科にある「残念な美人*2」という言葉を挙げて、一般的な「残念」との差異を次のように説明している。

① 一般的な理解………「残念」(短所)+「美人」(長所)

② ニコニコ大百科……「残念+美人」(長所)

「もの足りなく感じること」「悔しく思うこと」*3など、明らかにネガティブな意味として説明されている辞書の定義とは異なり、昨今の「残念」は肯定的なニュアンスを持っている、と。

美人なのに、残念。イケメンなのに、残念。一言でまとめてしまえば、いわゆる「ギャップ萌え」的な感覚に近いものだと思う。超絶可憐な美少女なのに「ざけんなオラァ!」と言っちゃう “残念” さとか、長身爽やかイケメンなのに「暗いところが怖い」という “残念” さ。

こうして見ると、「雨の日に捨て猫を拾う不良」の図が思い浮かぶ。外面と内面が一致しておらず、本来ならばどちらかが優れていても、片方の「残念」さによってもう一方の良さが打ち消されてしまう。しかし、昨今はその「残念」っぷりも肯定的に受け入れ、認めちゃってもいいじゃないか――という感覚が広く共有されている。

ボーカロイドが「残念」な理由

livetune feat. 初音ミク 『Tell Your World』Music Video - YouTube

第2章では、そんな「残念」なカルチャーの筆頭として、ボーカロイドについて語っている。その中で、ボーカロイドや初音ミクに対して抱かれてきた「誤解」こそが、ニコニコ動画全体、そして「残念」な文化に対しての誤解を代表するようなものである、としている。

① 初音ミクを使った音楽が多数消費されていると思われていない

② 初音ミクが従来的な意味でのキャラクターだと思われている

今となっては、さすがに①を疑う人はほとんどいないんじゃないかと思う。彼女のホームであるネットの外においても、CDがオリコンチャートに入るのは珍しくないし、カラオケのランキングにも常にランクイン。TSUTAYAに行けば専用の棚が複数あるし、企業とのコラボ企画も活発だ。

ただ、②に関しては、その文化をよく知る人でないと理解するのは難しいかもしれない。知らない人に聞けば、「初音ミク? ああ、なんか歌うアニメキャラなんでしょ?」と返ってきてもおかしくはないし、その自由な創作文化についてなど知る由もない。

この「誤解」に関する指摘は的を射ているし、非常にわかりやすい。けれど、初音ミクの「残念」さの象徴が「ネギを持たせる」こと=二次創作というのには、若干の異論を挟みたい。そもそも、ミクさんはその存在自体が「残念」なんじゃないだろうか。

ボーカロイド黎明期に流行った楽曲の多くは、まさに「残念」な作品だったと思う。既存曲のカバーは聞きづらいし、オリジナル曲も「がんばって歌うよ!」な歌詞のキャラクターソング調のものが多かった。

人間の声をわざわざ電子音声に置き換える必要はないし、オリジナル曲の多くは荒削りで、歌詞表示がないと聞き取りにくい。そんな「未完成」な「残念」さと、「面白そう」という好奇心が、その後の二次創作文化の根っこにあるんじゃないかと思う。「残念」だから応援したくなる、そんな構造が。

もちろん、そこで付け加えられた要素も、アマチュアや素人による「残念」なもの。けれど、それを面白い、魅力的なものとして受け入れる肯定的な考え方が、ニコニコ動画の創作文化の土壌となっているのではないか。そういう意味では、二次創作という改変もまた、「残念」なものだろう。

「キャラ」と「演技」、「ラノベ」と「アイドル」

アニメ『僕は友達が少ないNEXT』

続く第3章では「ライトノベル」、第4章では「アイドル」に焦点が当てられ、それぞれの性質に見られる「残念」さに関して書かれている。

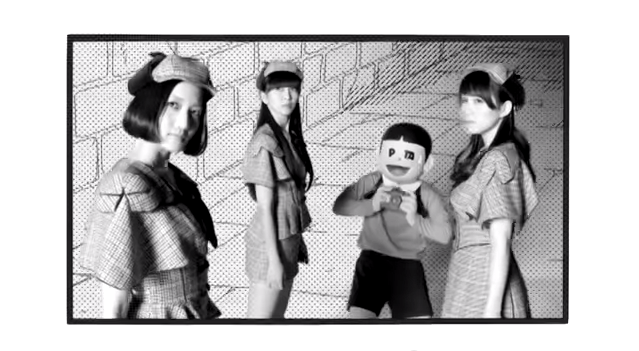

ここで語られているのは、「キャラ」を「演じる」ことについて。3章では、『僕は友達が少ない*4』で示されている、「友達を作るために『演技』する」こと。4章では、Perfume*5のパフォーマンスに見られる「演技」と、日常とのギャップ。それらに付随する「残念」さと、「キャラ」の重要性を説いている。

近年の新しい潮流では、欠点に類する部分も手軽に「残念」という一種の「キャラ」として抽出し、その人の売りのようなものとして、他人へ肯定的に提示できるようになっているのだ。

「残念」を、ある人の持つひとつの属性、「キャラ」として見ればわかりやすい。それ単体では欠点でしかないけれど、「キャラ」として売り込んでいくことで、周囲から肯定的に見られる場合がある(見られやすい)というもの。ただ、これには問題もあると思う。

と言うのも、「キャラ」を「演じる」ことはラノベ作品やアイドルの特徴といった範疇に収まらず、僕らの日常生活、ひいては人間関係においても当たり前の処世術だ。――というか、周囲からそれを求められるまである。

そして多くの場合、提示した「残念」な「キャラ」は、変更することが許されない。集団における自分の「キャラ」を演じなければ、そこから追い出されたり、いじめられたりするようなこともあり得る。学校の教室などでは、特にそれが顕著だ。

なので、ここで言う「残念」も等しく肯定的に捉えられるものではあるけれど、それには常にある種の問題がつきまとう。場合によっては、それだけをアイデンティティとして周囲から強制されるような、呪いのようなものともなりうるんじゃないかしら。

「残念」の感性を理解できるかできないか

[MV] Perfume「未来のミュージアム」 - YouTube

第5章は、「オタク」という言葉が成り立たなくなった理由について。岡田斗司夫氏が示した「残念」なものをあえて積極的に面白がる「オタク族」は死に、ダメなものをダメだと認めつつ単純に受け入れる、清濁併せ呑む「オタク文化」が残った。そこに、世代間の断絶があるという。

第6章は、秋葉原事件と『黒子のバスケ』事件の加害者の犯行動機について。彼ら自身の「残念」な部分をアイデンティティとして、どう受け入れていたかが問題であり、メディアの「非正規雇用に対する怒り」「オタクの犯行」といった報道のような、定形通りの動機は成り立たないという。そこにも、視点の断絶がある。

なぜ、「残念」は理解されないのか。「残念」という感性のあり方はどういうものか。著者は次のように説明している。

① 短所と長所を両方とも否定せず受け入れるという態度

② どんな個性も許す自由さ、おおらかさを持っている

③ 従来的な学校教育などからはドロップアウトしてしまうような種類の個性

④ 「キャラ」として受け入れれば深刻になることはない

⑤ 短所を「あえて」受け入れるようなものとは違うし、単純に「オタク」的なものではない

本書で語られているトピックは、一括りにすればすべて日本の「サブカルチャー」に属するものだ。それらを理解できない大人はたくさんいるだろうし、理解しようとすらしていない。それゆえに、昨今の社会問題や若者の精神性について、的を射た言説が少ないのではないか、と問うている。

ゆとり世代だのさとり世代だの、世代を表す言葉は多くあるが、そのような年齢別のカテゴライズはもはや意味を成していないのではないか。新旧世代を区別するのは、現代日本社会に蔓延る新しい感性を理解できるかどうか。その基準として、「残念」という考え方がある。――それが、筆者の主張したいことなのではないかと感じた。

この考え方は、個人的には得心のいくものだった。なにより、なんでもかんでも新しい言葉を作って「◯◯世代」と区分けされることにうんざりしていた身としては、既にある「残念」という言葉の変容を読み取り、新しい感性として提示する視点には好感が持てる。

もちろん、若者文化の全てが「残念」で説明できるものではないと思うし、各々の細かな差異も鑑みるべきだとは思う。けれど、それをひとつの基準として考え、問題の説明を試みようとすることには、少なからず意義があるんじゃないかと。

冒頭で書いたように、割とさっくりした内容だったので、機会があればもうちょい突っ込んだ話も読んでみたいところ。全体としては、偶然なのか自分がこれまでに読んできた本の内容を別視点で語ったような部分が散見されて、興味深く読むことができました。